Bildergalerie – Sonntag vom Guten Hirten

Besuch aus dem Priesterseminar Wigratzbad – 30.04.2017

Besuch aus dem Priesterseminar Wigratzbad – 30.04.2017

Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der ersten

Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der ersten

Erscheinung Unserer Lieben Frau von Fátima!

Samstag, 13. Mai 2017

„So lange die Päpste in der Stadt Rom etwas zu sagen hatten, also bis 1870, hat es den Karneval gegeben.“ (aus Concerto Romano, von Reinhard Raffalt, 1972)

In manchen Ländern feiert man während der Tage vor dem Aschermittwoch den sog. „Karneval“ (Fastnacht). Der Name kommt von den lateinischen Worten: „carrus navalis“ (Narrenschiff); die Herleitung vom italienischen „carne vale“ (Fleisch, lebe wohl!) ist einfache Volksetymologie.

Die berühmtesten Karnevalsfeiern, die wir heutzutage noch kennen, sind: der Karneval von Venedig, von Rio de Janeiro und der Kölner Karneval. Viele andere aber mit der Zeit verschwunden, z.B. der Karneval von Neapel, von Mailand, von Florenz und von Rom.

Die Geschichte des römischen Karnevals, der sog. „Carnevale di Roma“ oder „Carnevale romano“ hat wahrscheinlich seinen Ursprung in dem alten römischen Fest „‘Saturnalia“, ein sehr altes Fest des römischen Kalenders am 17. Dezember: „Feriae Saturno“ und Jahresfest der Gründung des Saturnus Tempels. Es war auch das beliebteste Fest der Römer und das größte Bauernfest der römischen Frühzeit: Reinigungs- und Wiedererstarkungsfest der Natur. Die Feier begann mit einem Opfer am Saturntempel und einem Mahl für das ganze Volk auf Staatskosten. Anschließend wurde in üppigen Gelagen weitergefeiert. Der Karneval in Rom ist, in diesem Sinne, eine alte Festlichkeit, seit dem Mittelalter.

Die alte Volkstradition war eine große Sensation, die fast acht Stunden dauerte, und war verbreitet in der Zeit von acht Tagen bis zum Karnevalsdienstag, in Frankreich der sogenannte „Mardi gras“, dem Vorabend des Aschermittwochs. Während des Karnevals waren die Straßen und Plätze voller Leute, weil diese Tage mit Spektakeln, Musik, Paraden und Essen für das Volk gratis gespendet wurden. Das erste Theater war die Piazza Navona, wo Ritterspiele stattfanden.

Seit dem 10. Jahrhundert fand man in Rom das erste Mal solche Spuren über „Karnevalsvergnügungen“, die sog. „ludi carnevalarii“ (Karnevalistische Spiele), die damals auf dem künstlichen Hügel Roms, „Testaccio“ auf Anordnung der päpstlichen Stadtverwaltung, zum Andenken an die alten römischen „Ludi“ (Spiele), gefeiert wurden. In einem Codex der Kirche von Cambrai (Anfang 13. Jh.) findet man, daß in Rom „in Dominica dimissionis carnium“ (am Sonntag des Abschieds vom Fleischlichen) in Anwesenheit des Papstes ein Spiel aufgeführt wurde, bei dem man Tiere (Bären, Ochsen und einen Hahn) als Sinnbilder „fleischlicher Lust“ tötete. Fast zur selben Zeit begann auf dem Hügel „Testaccio“ der Gebrauch der „ruzzica de li porci“ (die Schweinen – Scherze). Die römische Lokalhistorikerin Ada Chiarini schreibt hierzu: „Die mittelalterlichen Vergnügungen des römischen Karnevals waren von Gewalt gekennzeichnet: So trieb man von Stieren gezogene Karren mit Wildschweinen auf den Testacciohügel und stürzte sie in den Abgrund. Um die verletzten und toten Tiere stritt sich dann das Volk.“

Aber seit der Renaissance im 15. Jahrhundert erlebte der Karneval seine Blütezeit. Unter dem Pontifikat des Venezianers Pietro Barbo, der als Papst Paul II. vom 30. August 1464 bis zum 26. Juli 1471 regierte, zeigte sich die Festigung der päpstlichen Herrschaft auch sehr geprägt im strengen und festen Zeremoniell. Von der Entwicklung in Avignon geprägt, wurde vor allem der Vatikan immer mehr zum Zentrum der päpstlichen äußeren rituellen Feierlichkeiten dargestellt. Die Fronleichnamsprozessionen sowie die Feier des Karnevals wurden eine der wichtigsten Feierlichkeiten dieser Zeit.

Papst Paul II. entschied selbst im Jahr 1466 den Karneval in der Via Lata (heute Via del Corso) feiern zu lassen. Und darüber hinaus ordnete er an, Kostüme und Masken zu tragen, die von ihm selbst organisiert und bezahlt wurden. Ada Chiarini beschreibt diese Situation folgendermaßen: „Im päpstlichen Rom waren diese Tage gewöhnlich die Gelegenheit, sich so richtig auszuleben, denn nur während dieser Tage war diese Freiheit im Verhalten erlaubt. Der ansonsten streng eingehaltene Unterschied der gesellschaftlichen Klassen im päpstlichen Rom wurde deutlich gelockert, und das nutzte das Volk zu recht ausgelassenen Vergnügungen aus.“

Reinhard Raffalt ergänzt hierzu: „Es war den Menschen zu deutlich vordemonstriert worden, wie vergänglich das Irdische ist – also begann man, es in vollen Zügen zu genießen, und es gerade deshalb so schön zu finden, weil es so flüchtig war. Eine Welle schrankenloser Diesseitsfreude machte die Menschen Roms damals zu einer Gesellschaft karnevalistischer Narren.“ (Concerto Romano, S. 195)

In der Länge von der „Via del Corso“ fanden sich zwei Volksgebräuche, die schon seit dem ersten römischen Karneval dabei waren, nämlich „la Corsa dei Moccoletti“ (der Wettlauf der Kerzenträger, „moccolo“ bedeutet auf italienisch „Kerze“) und „la Corsa dei Barberi“ (der Wettlauf der Pferderenner). Beim ersten trafen sich die Karnevalisten auf Straßen und Plätzen mit Kerzen, die sie in den Händen hielten oder auf ihren Hüten trugen. Jeder versuchte die Kerzen des anderen auszublasen (siehe: Charles Dickens, „Festa di Moccoletti“, in seinem Essay „Visioni d’ Italia). Beim zweiten noch beliebteren, fand ein wildes Pferderennen statt, das von der Piazza del Popolo bis zur Piazza Venezia ging. Die Pferde, sog. „Berber“, waren sehr beliebt wegen ihrer physischen Fähigkeiten und Kräfte. Mit der Zeit wurde diese zweite Tradition abgeschafft und der Gebrauch des Karnevals blieb nur wegen der Maskenparaden und anderer allegorischer Spektakeln in den berühmtesten Kreisen von Rom erhalten.

Selbstverständlich brachte die karnevalistische Praxis auch Exzesse hervor. Der Dominikanermönch und Prediger Hieronymus Savonarola (1452-1498), empört von den Exzessen des Karnevals von Florenz, schrieb fast zur gleichen Zeit die „Canzone d’un Fiorentino al Carnevale“ (Gesang eines Florentiners an den Karneval), ein klarer Protest gegen die Exzesse des Feierns. Einige Zeit später mußte der Karneval von Florenz nach Rom verlegt werden. Aus diesem Grund wurde der Karneval in Rom eine der wichtigsten Feierlichkeiten der päpstlichen Renaissance in ganzen Italien bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts.

Selbst Johann Wolfgang von Goethe schreibt in seinen „italienischen Reisen“ kritisch über das „römische Karnevalstreiben“, das er direkt von seinem Fenster aus in der „Via del Corso“, (Hausnummer 18), erlebt hat.

Seit 1874, die Zeit, wo der Papst im Exil im Vatikan lebte, verlor der Karneval langsam seine Bedeutung und Tätigkeit.

Heutzutage beginnt der Karneval in Rom mit einer Parade durch die „Via del Corso“ und endet mit verschiedenen Veranstaltungen in den berühmtesten Straßen Roms. Vielleicht findet man hier ein kleines Relikt dieser Zeit bei uns, das weit entfernt von der Ewigen Stadt zurückgeblieben ist…

„Cor orbis terrarum est Colonia,

Cor mundi ad Rhenum palpitat” (Gallinae)(Dat Hätz vun d’r Welt, ja dat is Kölle,

dat Hätz vun d’r Welt, dat schlät am Ring!

Das Herz der Welt, ja das ist Köln,

das Herz der Welt, das schlägt am Rhein;

De Höhner – Musikgruppe aus Köln)

Samstag, den 11. Februar 2017

am 01. Dezember 2016

am 23. Oktober 2016

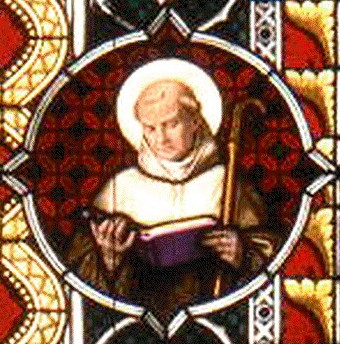

hl. Clemens I. (Fest: 23. November)

von P. Marc Brüllingen

Die Kirche S. Clemente in Rom, gelegen an der Straße, die vom Kolosseum zum Lateranpalast führt, gehört kunsthistorisch zu den wichtigsten Kirchenbauten überhaupt, da sie am besten von allen den Charakter einer frühchristlichen Basilika bewahrt hat. Der von außen fast unscheinbar wirkende Bau erhebt sich über einem der ältesten christlichen Versammlungsorte Roms, dem Elternhaus des heiligen Clemens, der von 88-97 als dritter Nachfolger von Petrus den Papststuhl innehatte. Die Unterkirche, die schon im vierten Jahrhundert erwähnt wurde, ist seit 1108 von der Oberkirche überbaut. Lange Zeit war der Kirchenbau in der Tiefe vergessen, bis man ihn 1857 wiederentdeckte und nach und nach freilegte. Heute gehört dieses einmalige Bau-Kunstwerk zu den größten Sehenswürdigkeiten Roms. Die Reliquien des großen Papstes Clemens I. werden im Hochaltar der Oberkirche aufbewahrt.

Clemens Romanus kam gegen Mitte des ersten Jahrhunderts in Rom zur Welt und wurde im heidnischen Glauben erzogen. Schon früh erkannte er, daß es etwas geben müsse, das tiefer ging, etwas, das mit Unsterblichkeit zu tun hatte. Eines Tages hörte Clemens eine Predigt des Apostels Barnabas und hatte gefunden, wonach er suchte. Er ließ sich von Barnabas taufen und zu Petrus führen. Dieser lernte den jungen Clemens in der Folgezeit kennen und schätzen und ernannte ihn schließlich selbst noch zu seinem Nachfolger auf dem Stuhl Petri. Doch nach dem Tod von Petrus im Jahr 64 weigerte sich Clemens, die Nachfolge des großen Apostelfürsten anzutreten. So wurden erst noch Linus und Anakletus zu Bischöfen von Rom gewählt, bis sich Clemens im Jahr 88 dem Druck von Klerus und Volk beugte und das Amt antrat. Über seine Amtszeit ist jedoch kaum etwas überliefert.

Von Cristiano Cani – ursprünglich bei Flickr als Chiesa paleocristiana di San Clemente, CC BY 2.0, Link

Die Legende erzählt, daß Clemens I. Ende des ersten Jahrhunderts aus Rom vertrieben wurde und auf Anordnung des Kaisers – möglicherweise Trajans – in den berüchtigten Marmorsteinbrüchen von Chersones auf der heutigen Krim arbeiten mußte. In den Steinbrüchen herrschte akuter Wassermangel, die Zwangsarbeiter drohten teilweise zu verdursten. Als Clemens einmal sah, wie ein Schaf an einer bestimmten Stelle mit dem Huf scharrte, grub er mit den Händen nach, und – so die Legende – plötzlich sprudelte eine Quelle aus dem Boden.

Der wutentbrannte Kaiser ließ Clemens daraufhin mit einem Anker um den Hals ins Meer stürzen und die Neugetauften hinrichten. Der Slawenapostel Cyrillus, der Gefährte von Methodius, soll die Gebeine von Clemens dann im Jahr 868 nach Rom zurückgebracht haben, wo sie in der Kirche S. Clemente beigesetzt wurden.

(nach: Vera Schauber, Hanns Michael Schindler – Die Heiligen im Jahreslauf

Pattloch-Verlag, 5. überarbeitete Auflage 1989)

Liebe Gläubige, Freunde und Wohltäter,

Liebe Gläubige, Freunde und Wohltäter,

direkt zu Beginn diesen Monats gedenkt die Kirche derer, die sie am Ziel angekommen sieht, die den Lauf vollendet und nun mit weißen Kleidern angetan und mit Palmzweigen in den Händen vor dem Thron Gottes stehen und mit lauter Stimme rufen: „Heil unserem Gott“, wie es in der Lesung der Hl. Messe am Festtag Allerheiligen heißt. Die Kirche freut sich über die große Anzahl, von der es heißt, daß sie „niemand zählen kann“. Sie kommen aus allen Völkern, Stämmen und Nationen. Es sind Heilige mit Namen, die uns wohl bekannt sind und ohne Namen, die in keinem Kalender stehen, die vielen unbekannten Heiligen. Sie gingen über die Straßen über die wir gehen, sie wohnten in unseren Häusern. Viele oder fast alle von ihnen wurden kaum beachtet und gelobt. Aber in ihrem Leben trugen sie bereits verborgen die Reichtümer Gottes in ihren Seelen. Ihr Herz hielten sie frei für das Ewige, sie hungerten und dürsteten nach der Gerechtigkeit, übten Barmherzigkeit, erlitten Verfolgungen, verbreiteten Frieden, hielten ihr Herz rein, erwiderten Schmähung und Haß mit Liebe. Verlacht wurden sie als Toren und ihre Lebensweise hielt man für Unsinn. Aber ihre Tränen wurden getrocknet, kein Leid, kein Schmerz, keine Trauer und kein Tod mehr gibt es für sie, unter die Kinder Gottes sind sie gezählt und sind im Frieden Gottes.

Die heilige Theresia vom Kinde Jesu beschreibt das Glück der Heiligen so: „Glücklich ist euer Los, ihr Heiligen, da ihr ohne Furcht eure Seligkeit genießt und in dauernder Verzückung das Lob meines Gottes feiert. Wie beneide ich euch, weil ihr ledig seid des Schmerzes, den mir in diesen unseligen Zeiten die schweren Beleidigungen verursachen, die meinem Gott zugefügt werden, und der Anblick der ungeheuren Undankbarkeit und der tiefen Verblendung, in der viele Seelen nicht innewerden, daß der Satan sie mit sich führt!

O selige Seelen des Himmels, kommt unserem Elend zu Hilfe, bittet für uns die göttliche Barmherzigkeit, damit sie uns eurer Freude zugeselle und uns teilhaben lasse an der klaren Schau, die ihr nun genießet. (…)

Glückliche Seelen, ihr habt die Gaben Gottes so gut auszuwerten gewußt und euch ihrer bedient, um euch ein so köstliches und beständiges Erbteil zu erwerben, sagt uns doch, wie ihr es angefangen habt, zu dieser immerwährenden Freude zu gelangen! Kommt uns zu Hilfe, die ihr dem Quell schon nahe seid, und schöpft Wasser für uns, die durstig verschmachten.“

Mit Segensgruß, Ihr

Pater Fuisting

Bild: Allerheiligen | Foto: Heike Hannah Lux

(6. Oktober)

von P. Marc Brüllingen

© Joachim Schäfer – Ökumenisches Heiligenlexikon

Man fühlt sich in eine andere Welt versetzt, erreicht man nach malerischer Fahrt über eine schmale Straße, vorbei an Felsabhängen und Wasserfällen, in einem schmalen Tal das Ur-Kloster des Kartäuserordens: La Grande Chartreuse. Überragt von mächtigen Gebirgsmassiven führen die Kartäusermönche hier, nördlich von Grenoble, noch heute ein völlig weltabgeschiedenes Leben. Es herrscht vollkommene Stille, die Luft ist rauh, der Schnee liegt hier oben noch, wenn woanders schon die Wiesen grünen. Der Besucher auf den Spuren Brunos und der Geschichte seines Ordens hat nur Zugang zum Musée de la Carrière, das von Laienbrüdern geleitet wird und eine Fülle von Material über die Entstehung des Ordens sowie Leben und Wirken seiner Mönche zeigt. In der Kirche aus dem zwölften Jahrhundert findet man Werke von Eustache Le Sueur, Darstellungen über das Leben des heiligen Bruno.

Wer war dieser Bruno, der den strengsten aller Orden gründete? Geboren um das Jahr 1030 in Köln, wurde Bruno 1057, nach Studium in Reims, Priesterweihe in seiner Heimatstadt und Tätigkeit als Kanoniker, Leiter der Domschule von Reims. Über 20 Jahre unterrichtete er hier als überaus geschätzter Lehrer und verhalf der Schule zu großem Ruhm.

Dann folgten eine Reihe schwerer Enttäuschungen: Die von Bruno erwartete Wahl zum Bischof von Reims vereitelte ein Kandidat, der sich das Amt erkaufte, und nach Schwierigkeiten mit eben diesem Bischof mußte er sogar aus Reims fliehen. Nach der Absetzung des Konkurrenten durch Papst Gregor VII. machte er sich erneut Hoffnungen auf das Bischofsamt, und wieder wurde ein bezahlender Bewerber, der königliche Kandidat Helinand von Laon, ernannt.

Der von der Welt enttäuschte Bruno legte alle Ämter nieder und verließ 1083 Reims. Kurze Zeit verweilte er im Kloster Molesme, dann zog er mit sechs Gefährten nach Grenoble, wo Hugo, einer seiner früheren Schüler, inzwischen Bischof geworden war. Hugo, seinem Lehrmeister sehr verbunden und zu Dank verpflichtet, schenkte dem Wanderer im Norden seiner Bischofsstadt ein unwegsames Gelände namens Cartusia. Hier entstand dann in mühevoller Arbeit die Große Kartause, die zu Beginn nur aus einer Kapelle bestand, umgeben von hölzernen Einzelzellen. Es war dies der Geburtsort des Kartäuserordens, obwohl Bruno nie die Absicht gehabt hatte, einen Orden zu gründen. Die päpstliche Bestätigung erfolgte übrigens erst am 2. September 1176 durch Alexander III.

Ebenfalls ein früherer Schüler Brunos, der inzwischen zum Papst Urban II. gewählte Odo von Lagery, holte den gelehrten Einsiedler 1089 als Berater nach Rom, ließ ihn aber zwei Jahre später, auf seinen Wunsch hin, wieder ziehen. Bruno ging nach Kalabrien und gründete in der Wildnis La Torre in der Nähe der Stadt Squillace die zweite seiner Kartausen: S. Maria dell‘ Eremo. In seiner dritten Gründung, in S. Stefano di Bosco nahe La Torre, starb Bruno Jahre später am 6. Oktober 1101. Hier in der Kirche fand er auch seine letzte Ruhestätte.

Guigo, der fünfte Prior der Grande Chartreuse, schrieb den Kartäusermönchen neben den üblichen Mönchsgelübden später auch noch ewiges Stillschweigen und Einsamkeit vor. Acht Stunden des Tages müssen die Kartäuser dem Gebet und geistlichen Übungen widmen. Der Genuß von Fleisch ist immer untersagt, einmal in der Woche wird bei Brot und Wasser gefastet. Der Kloster-Kreuzgang trennt die Mönche von ihrer Umwelt. Bis zum heutigen Tag ist die Große Kartause das Kartäuser-Zentrum, der Prior dieses Klosters ist gleichzeitig Ordensgeneral.

Eines der beeindruckendsten Kartäuserklöster Europas ist die Certosa di Pavia in Italien, wenige Kilometer südlich von Pavia. Im Chiostro Grande kann man die Zellen der Mönche besichtigen, die Kirche mit ihrer einzigartigen Fassade gehört zu den größten Sehenswürdigkeiten Italiens.

(nach: Vera Schauber und Hanns Michael Schindler, Die Heiligen im Jahreslauf

Pattloch Verlag, 5. überarbeitete Auflage 1989)

Liebe Gläubige, Freunde und Wohltäter,

wie schrieb am Ende des vorletzten Jahrhunderts der große Papst Leo XIII.: „Wir mahnen aufs dringendste alle Christen, öffentlich oder privat und in der Familie das fromme Rosenkranzgebet eifrig zu verrichten und als ständige Gewohnheit einzuführen.“ Aber hat dieses Gebet seither an Beliebtheit gewonnen? Wohl er nicht. Es ist langweilig, sagen die einen, es widerstrebt uns, immer die gleichen Gebetsworte zu wiederholen, sagen die anderen, heutige schnellebige Menschen bringen das nicht mehr fertig. Und doch ist das Beten des Rosenkranzes, wenn es aus vollem Herzen kommt, der „Höhepunkt der Herzensbildung“, wie einmal geschrieben worden ist, sind doch in diesem Gebet alle großen Glaubenswahrheiten unserer Religion zusammengefaßt, werden in ihm und durch es tiefe Gefühle des menschlichen Herzens angesprochen.

An seinem Anfang steht das Kreuz, das Zeichen unserer Erlösung, das Fundament unseres Heiles. Das Glaubensbekenntnis wird gebetet, es ist jenes Gebet, das bereits die Apostel gebetet haben; es ist geweiht durch das Bekenntnis der Jahrhunderte. Der Eingang in das Rosenkranzgebet ist eine Weckung des Glaubens, eine Stärkung der Hoffnung auf die ewigen Güter und ein Anruf: wecke auf in deinem Herzen die Liebe. In den Rahmen des Vaterunsers und des Englischen Grußes sind wie in einen Blumenkranz die großen Geheimnisse unserer Erlösung gefaßt. Was könnte der Mensch Größeres beten, als daß der Name des Vaters geheiligt, daß sein Reich zu uns komme und sein Wille immer und überall geschehe. Zu wem soll der Mensch gehen und bitten um das tägliche Brot und um Wegnahme der Schuld und um Bewahrung vor Versuchung und allem Übel; das alles kann nur Gott selbst uns geben. Und wenn wir Maria im Englischen Gruß herbeirufen und sie bitten, daß sie für uns jetzt und in der Stunde unseres Todes bittet, dann ist das nicht eine blutleere Formel, dmit spricht der Beter das Tiefste aus, was ein Menschenherz bewegt und ersehnt.

Am Rosenkranzfest wendet die Kirche das Wort, das Gott einst zu Moses sprach, auf den Rosenkranz an: „Nimm diesen Stab in deine Hand, mit ihm wirst du Wunder wirken“ (Ex. 4,1-17). Moses ergriff den Stab und tat Wunderzeichen; er führte mit ihm das Volk aus der Knechtschaft Ägyptens, führte es trockenen Fußes durch das Meer, schlug mit ihm Wasser aus dem Felsen und führte das Volk in das gelobte Land.

(Nach: „Das Gnadenjahr“, Großes katholisches Sonntagsbuch, HERDER, Freiburg i. Breisgau 1962)

Abtei St. Hildegard, Eibingen – 17.09.2016

(Fest: 10. September)

von P. Marc Brüllingen

Tolentino – nur wenige Reiseführer weisen auf dieses kleine Städtchen im Herzen der italienischen Region Marken hin. Und doch lohnt sich der Besuch. Ein Besuch gilt der Grabstätte des berühmtesten „Bürgers“ des Städtchens: Nikolaus von Tolentino. Am Dom vorbei führt der Weg in eine unscheinbare Seitenstraße, wo sich plötzlich in der Häuserzeile eine Lücke auftut: Etwas zurückgesetzt erhebt sich die Basilika S. Nicola da Tolentino.

Schon das Portal gehört zu den sehenswertesten in ganz Italien; es stammt von Nanni di Bartolo und ist 1432 datiert und signiert. Über dem weiten, hellen Kirchenraum mit den zahlreichen Seitenkapellen wölbt sich eine einzigartige Kassettendecke. Vom rechten Seitenschiff aus führt dann eine breite Treppe hinunter zur Krypta mit dem Schrein des heiligen Nikolaus…

Nikolaus kam um das Jahr 1240 in dem kleinen Ort Sant‘ Angelo in Pontano in den Marken zur Welt. Noch als Jüngling trat er 1256 in seinem Heimatort den Augustiner-Eremiten bei. In den folgenden zwei Jahrzehnten wirkte Nikolaus als leidenschaftlicher Prediger und als Beichtvater in zahlreichen Orten seiner näheren und weiteren Heimat. Er empfing die Priesterweihe und war schließlich als Novizenmeister in Sant‘ Elpidio tätig.

Im Jahr 1275 kam Nikolaus nach Tolentino und beschloß, sich hier für immer niederzulassen. In kürzester Zeit gewann er die Herzen der Bewohner Tolentinos, kaum jemand konnte sich dem gewinnenden Wesen dieses Priesters entziehen. Zu den täglichen Predigten von Nikolaus strömten immer größere Menschenmengen in die Ortskirche. Schon bald verehrte man ihn wie einen Heiligen. Als sich dann auch noch zahlreiche Wunder um die Person Nikolaus ereigneten, kannte die Verehrung keine Grenzen mehr.

Die besondere Liebe des selbst streng asketisch lebenden Priesters galt den Armen und Kranken. Durch die ihm eigene Wundergabe vollbrachte Nikolaus mehrere Heilungen, die vom Volk voller Staunen beobachtet wurden.

Nach 30jährigem unermüdlichen Wirken für seine Gemeinde starb Nikolaus am 10. September 1305 eines friedlichen Todes. Schon bald errichtete man über seiner Grabstätte eine Basilika. Auch am Nikolaus-Grab ereigneten sich in der Folgezeit Wunder; offiziell bestätigt wurden in den Jahren zwischen 1305 und 1325 über 300. An den Armen des toten Nikolaus, die vom Körper abgetrennt worden waren, sollen immer bei Ereignissen, die für die Kirche von besonderer Bedeutung waren, Blutergüsse aufgetreten sein. Insgesamt geschah dies 25 Mal.

Am 4. Februar 1926 wurden die Gebeine des 1446 heiliggesprochenen Nikolaus von Tolentino bei Grabungen wiederentdeckt, nachdem die Grabstätte zuvor durch zahlreiche Ereignisse verlorengegangen war. Für die würdevolle Aufbewahrung der Reliquien wurde unter der Basilika S. Nicola eine Krypta errichtet, in der der Heilige seine endgültig letzte Ruhestätte fand. In dem dunklen Raum steht jetzt der erleuchtete Glasschrein mit den festlich bekleideten Gebeinen des Volksheiligen. Für die Einheimischen ist die Krypta zu einer Wallfahrtsstätte geworden.

Nikolaus ist nicht nur der Stadtpatron von Tolentino, er wird auch von Venedig und Genua als Schutzheiliger verehrt; außerdem ist er der Mitpatron von Bayern. Auch eine Bruderschaft wurde nach ihm benannt.

(nach: Vera Schauber und Hanns Michael Schindler – Die Heiligen im Jahreslauf

Pattloch Verlag; 5. überarbeitete Auflage 1989)

… mit Kräutersegnung

Levitiertes Hochamt anlässlich des Besuches des Distriktsoberen des deutschsprachigen Distrikts der Priesterbruderschaft St. Petrus, P. Bernhard Gestle FSSP

… am Fest des hl. Johannes des Täufers

Unsere Website ist mittlerweile fast zehn Jahre alt, und das hatte man ihr in ihrem vorigen Layout auch angesehen. Nun erscheint sie in völlig neuem Gewand, was einige Vorteile bringt:

Wir hoffen, dass die neue Website nun deutlich nutzerfreundlicher geworden ist.

Ihr Webmaster

Zelebrant: Pater José Calvin FSSP

(29. April)

von P. Marc Brüllingen

Petrus Martyr, der wegen seiner Geburtsstadt auch Petrus von Verona genannt wird, kam 1205 als Sohn eines Elternpaares zur Welt, das der Albigenser-Sekte angehörte. Nachdem Petrus trotzdem in einer katholischen Schule erzogen worden war, trat er mit 16 Jahren in Bologna dem Dominikanerorden bei, dessen Gründer Dominikus er wahrscheinlich noch kennenlernte.

Neben zahlreichen hohen kirchlichen Ämtern – er war unter anderem Prior und päpstlicher Gesandter in mehreren Städten – betätigte sich Petrus Martyr erfolgreich als Prediger. Wo er hinkam, wurde er bewundert, seine Zuhörer brachten ihm Verehrung, ja sogar Liebe entgegen.

Doch nicht alle waren Petrus wohlgesonnen. Am 6. April 1252 wurde er auf einer Missionsreise in Farga in der Nähe von Mailand von bezahlten Mördern überfallen und erstochen. Die Täter hatten den Auftrag warscheinlich von Irrlehrern, die auf die Erfolge von Petrus Martyr neidisch waren. Die Überlieferung berichtet, der Überfallene habe noch im Sterben mit seinem eigenen Blut das Wort „credo“ (ich glaube) auf den Boden geschrieben.

Beigesetzt wurde Petrus Martyr in der bekannten Mailänder Kirche S. Eustorgio bei der Porta Ticinese, wo auch die Reliquien der Heiligen Drei Könige in einem Sarkophag aufbewahrt wurden, bis Rainald von Dassel sie 1164 in den Kölner Dom überführte. Am Eingang zum Altarraum steht bis heute der bemerkenswerte Sarkophag von Petrus, geschaffen von Giovanni di Balduccio, bekrönt von einem Baldachin. Die Entstehungszeit dieser „Arca di S. Pietro“ waren die Jahre von 1336 bis 1339. An dem Sarkophag befinden sich schöne Reliefarbeiten, die Szenen aus dem Leben von Petrus Martyr zeigen.

(nach: Die Heiligen im Jahreslauf, von Vera Schauber und Hanns Michael Schindler; Pattloch Verlag; 5. überarbeitete Auflage 1989)

(6. Januar)

von P. Marc Brüllingen

„Epiphanie“ (griechisch = Erscheinung) heißt im Lateinischen daneben auch apparitio, manifestatio, declaratio, ostensio Domini, Fest der Erscheinung des Herrn, d.h. der Offenbarung seiner Gottheit, ein Fest des Herrn am 6. Januar; heute ohne die seit dem 6. Jahrhundert übliche Vigil und auch ohne eine eigentliche Oktav, die für Jerusalem um 400 und für die römisch-fränkische Liturgie im 8. Jahrhundert bezeugt ist, wohl aber mit einer Art Nachfeier, deren 8. Tag abendländischer Tradition gemäß Commemoratio baptismatis D. N. J. Christi (= Fest vom Gedächtnis der Taufe unseres Herrn Jesus Christus) heißt. Die rein volkstümliche Bezeichnung festum magorum (= Fest der Magier) oder Fest der Heiligen Drei Könige in romanischen und germanischen Sprachdialekten hängt wohl besonders mit der Übertragung ihrer Gebeine von Mailand nach Köln (1164) zusammen.

„Epiphanie“ (griechisch = Erscheinung) heißt im Lateinischen daneben auch apparitio, manifestatio, declaratio, ostensio Domini, Fest der Erscheinung des Herrn, d.h. der Offenbarung seiner Gottheit, ein Fest des Herrn am 6. Januar; heute ohne die seit dem 6. Jahrhundert übliche Vigil und auch ohne eine eigentliche Oktav, die für Jerusalem um 400 und für die römisch-fränkische Liturgie im 8. Jahrhundert bezeugt ist, wohl aber mit einer Art Nachfeier, deren 8. Tag abendländischer Tradition gemäß Commemoratio baptismatis D. N. J. Christi (= Fest vom Gedächtnis der Taufe unseres Herrn Jesus Christus) heißt. Die rein volkstümliche Bezeichnung festum magorum (= Fest der Magier) oder Fest der Heiligen Drei Könige in romanischen und germanischen Sprachdialekten hängt wohl besonders mit der Übertragung ihrer Gebeine von Mailand nach Köln (1164) zusammen.

Das Fest Epiphanie stammt aus der orientalis ecclesia (Augustinus, Sermo 202,2). Es wird ohne Angabe seines Inhaltes vom heidnischen Historiker Ammianus Marcellinus (Rer. gest. XXI 2,5) zuerst aber für Gallien, wo Kaiser Julian es 361 in Paris mitfeierte, erwähnt, und zwar als von den Christen epiphania genannt. Mit diesem Ausdruck ist wahrscheinlich dasselbe gemeint, was in Gallien um die gleiche Zeit ein doch wohl echtes Fragment des Bischofs Hilarius von Poitiers (+367) mit salvatoris adventus (= Kommen des Herrn (im Fleisch)) (CSEL 65, 16 f. Feder) bezeichnet. Als orientalisches Fest mit dem doppelten Festinhalt der Taufe des Herrn und seiner leiblichen Geburt bezeugt es für Ägypten Johannes Cassianus (Coll. 10,2), während in Zypern Epiphanius (Pan. haer. 51,16,1 und 22,3; 51,9,13; 51,16,8) die Geburt, Ankunft der Magier und die Hochzeit von Kana, also auch eine Mehrheit von Festmotiven , nennt, die Pilgerin Aetheria (Itinerarium XXV 6-12 und XXVI) hingegen in Jerusalem nur ein einziges Festmysterium, die Geburt des Herrn, zu kennen scheint, was auch bei Johannes Chrysostomus (Hom. in Pentecost. I 1,2) bis 386 und früher wohl schon bei Ephräm dem Syrer (+373) der Fall war.

Obwohl der Zusammenhang von Epiphaniefest und Kanawunder uralt erscheint, ja vielleicht älter ist als der von Epiphanie und Jordantaufe, so verdrängte doch das Festmotiv der Taufe Jesu in der orientalischen Epiphanieliturgie schon ganz früh dasjenige des Weinwunders von Kana. Schon gegen Ende des 4. Jahrhunderts, als das römische Weihnachtsfest des 25. Dezember von Antiochien aus den Osten eroberte, mußten Epiphanie und Weihnachten sich in den bisherigen Inhalt von Epiphanie teilen: Die Geburtstagsfeier (mit Anbetung der Weisen) ging im Osten auf den 25. Dezember über, während die Feier der Taufe Jesu im Jordan dem 6. Januar verblieb und dem Epiphaniefest den weiteren Namen „tà phota“ einbrachte, nach Ch. Mohrmann doch wohl im Sinn von „photismós“ = Taufe.

Die verschlungene Geschichte des Epiphaniefestes im Abendland stellt sich so dar: in Rom feierte man um 336 das Geburtsfest des Herrn am 25. Dezember, desgleichen etwas später in Nordafrika; in beiden Liturgiegebieten gehörte die Anbetung der Magier mit zum ursprünglichen Festinhalt. Rom und Nordafrika führten dann noch im 4. Jahrhundert unter orientalischem Einfluß das Epiphaniefest des 6. Januar ein und trennten dabei vom Festinhalt des 25. Dezember die Anbetung der Magier ab, d.h., sie machten die den Magiern als Erstlingen der Heidenwelt zuteil gewordene manifestatio des neugeborenen Gotteskindes zum einzigen Festmotiv des 6. Januar.

Anders steht es mit dem ursprünglichen Festinhalt von Epiphanie in Gallien und Oberitalien. Das Hauptmysterium der altgallischen Epiphaniefeier vom 6. Januar war höchstwahrscheinlich der adventus Domini, die Erscheinung des Herrn, die aber nicht nur seine Erscheinung im Fleisch, d.h. seine leibliche Geburt, sondern auch „die glanzvollen Offenbarungen seiner Wesenswürde“ (K. Prümm) bei seiner Taufe im Jordan und bei seinem ersten Wunder, dem Weinwunder auf der Hochzeit von Kana, umfaßte. Hier trat nach Einführung des Weihnachtsfestes (in Oberitalien noch im 4. Jahrhundert) genauso wie im Orient an Epiphanie die Jordantaufe in den Vordergrund der Feier, aber in Verbindung mit der Huldigung der Magier und dem Weinwunder von Kana. Für diese tria miracula (= drei Wunder), die sonst in patristischen Quellen erst des 5. Jahrhunderts belegt sind, haben wir bei Annahme der heute mehrfach, aber wohl zu Unrecht angezweifelten ambrosianischen Verfasserschaft des Epiphaniehymnus Inluminans altissimus bereits im letzten Viertel des 4. Jahrhunderts ein schönes Zeugnis. So sicher Ambrosius von Mailand (+397), was aus seinem Lukaskommentar (II 83-95, IV 76) zu erschließen ist, im Festmysterium von Epiphanie die Taufe Jesu im Jordan an erster Stelle feierte, das Taufsakrament selbst hat er an Epiphanie doch nicht gespendet. Wohl aber tat man das in Gallien. Hier sowie in Nordafrika, Spanien und Irland wurde trotz des Widerspruches der Päpste Siricius, Leo der Große und Gelasius Epiphanie stellenweise sogar Tauffest. Ursprünglich war es das in Gallien aber kaum; denn so hoch reicht die altgallikanische Bezeugung der Taufe Jesu als Epiphanieperikope nicht hinauf.

Die tria miracula, zu denen sich in altgallischer und altspanischer Liturgie mitunter als viertes Wunder noch das der Brotvermehrung gesellte, haben auch in die römische Epiphaniefeier ihren Einzug gehalten, allerdings kaum vor der Zeit Gregors des Großen (+604), der die Huldigung der Magier noch als alleinigen Festgegenstand anführt, sondern erst im 7./8. Jahrhundert. Erwähnt sei besonders die Benediktusantiphon zu den Laudes: Hodie caelesti sponso iuncta est Ecclesia, die im Bild der Reinigung der Brautkirche durch die Jordantaufe und ihrer Vermählung mit Christus ältestes Geistesgut aus der „mystischen Überlieferung der Kirche“ (Sokrates HE III 7: PG 67,392 C) weitergibt. Über den tria miracula sollte man in der römischen Epiphanieliturgie indessen nie die christliche Umbildung des antiken Epiphaniemotivs übersehen, wie sie noch im Introitus der Festmesse Ecce advenit dominator dominus zu erkennen ist.

In seinem Ursprung stellt das Epiphaniefest nach einer schon oft ausgesprochenen Hypothese wahrscheinlich die christliche Umformung eines heidnischen Festes am 6. Januar, genauer in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar, dar, in der in Alexandrien die Geburt des Gottes Aion, der Verkörperung des Zeit-Ewigkeits-Begriffes, aus der Jungfrau (Kore) gefeiert wurde (vgl. Epiphanius, Pan. Haer. 51,22,10). Das auf den gleichen 6. Januar gelegte Dionysoswunder mit dem in Wein verwandelten Wasser wurde christlich auf das Taufwasser umgedeutet; dies führte zum Gedächtnis der Taufe Christi und des Wunders von Kana.

Die Wasserweihe an der Vigil von Epiphanie (5. Januar) , im Orient ein fester Bestandteil der Epiphanieliturgie von der Weihe der Wasser durch Jesu Taufe her, fand seit dem späteren Mittelalter auch im Geltungsbereich des römischen Ritus vielfach Aufnahme. Das Weiheformular, das man im Sacerdotale Romanum von 1537 sowie u.a. auch in späteren Ausgaben des Rituale Romanum aus dem 18. Jahrhundert antrifft, wurde durch Dkrete der SC Rit. vom 17.5.1890 und vom 30.8.1892 verboten, aber durch ein neues Formular vom 6.12.1890 ersetzt (vgl. Rituale Romanum, App. Bened. reserv. I 1 (Rb 1925) 461 ff).

Der im Pontificale Romanum III n. 1 und im Caerem. Eisc. II 15 vorgesehene Brauch, daß an Epiphanie nach dem Evangelium die beweglichen Feste des laufenden Jahres (urspr. nur des Osterfestes) angekündigt werden, geht wohl schon ins 4. Jahrhundert zurück.

Foto: Heike Hannah Lux