von Pater Marc Brüllingen

Jesus steht in souveräner Größe und königlicher Hoheit vor dem Volk und Pontius Pilatus, dem römischen Landpfleger. Äußerlich scheint es so, als wäre Jesus ohne Macht, allein, ohne Hilfe, und doch spricht er furchtlos von der wahren Größe, dem wahren Reich und der wahren Macht, die ihm gegeben ist.

Jesus steht in souveräner Größe und königlicher Hoheit vor dem Volk und Pontius Pilatus, dem römischen Landpfleger. Äußerlich scheint es so, als wäre Jesus ohne Macht, allein, ohne Hilfe, und doch spricht er furchtlos von der wahren Größe, dem wahren Reich und der wahren Macht, die ihm gegeben ist.

Die Worte Jesu enthalten ein Zweifaches. Zunächst einmal enthalten sie das Bekenntnis seiner königlichen Größe und seines Reiches, das nicht von dieser Welt ist und somit alle anderen Reiche überragt.

Seine Worte sind aber auch als Appell an das Gewissen des Pilatus zu verstehen. Jesus ist in diese Welt gekommen, damit er für die Wahrheit Zeugnis ablege. Wenn es Pilatus wirklich um die Wahrheit gehen sollte, wird er innerlich die Stimme Christi als die Stimme der Wahrheit und folglich als Stimme Gottes erkennen.

Doch Pilatus weicht mit seiner skeptischen Frage aus: „Was ist Wahrheit?“ Trotzdem ist ihm die Unschuld des Angeklagten nun klar, und er will ihn auch freigeben. Aber um das Volk der Juden zu beruhigen, gleichsam als Kompromiß, will er einen berüchtigten Bandenführer, der wegen eines Aufruhrs und Mordes ins Gefängnis gekommen war, freilassen. Schon die Gegenüberstellung des Heilandes und eines Mörders stellt schon eine tiefe Demütigung dar.

Daraufhin läßt Pilatus Christus geißeln, um dem Volk der Juden eine Art Genugtuung bieten zu können. Aber auch diese schreckliche römische Geißelung, die Jesus erfährt, erreicht nicht die Wirkung, um das Volk umzustimmen, es verspürt kein Mitleid und fordert immer mehr in lautem Haß die Kreuzigung Jesu.

Und auch hier spricht Pilatus. „Ich finde keine Schuld an ihm.“ Jesus erwidert kein Wort. Sein Schweigen und Dulden zeigt hier seine seelische Größe. Die Schmerzen seiner Geißelung und Dornenkrönung sind unerträglich und doch sind die seelischen Schmerzen größer.

Es zeigt sich, daß sich Pilatus immer mehr als schwacher Mensch erweist. Obwohl er mehrere Ausweichversuche unternimmt sowie Unschuldsvermutungen formuliert, verurteilt er Christus dann doch zum Tod. Die Behauptung, daß Jesu der Sohn Gottes sei, erweckt in ihm eine abergläubische Furcht. Und der Vorwurf: „Wenn du diesen freiläßt, bist du kein Freund des Kaisers“, erinnert ihn daran, daß er schon einmal wegen unnötiger Verletzung der Religion der Juden beim Kaiser verklagt worden war. Deshalb befürchtete er, bei erneuter Klage, die kaiserliche Gunst ganz zu verlieren. Pilatus ist Vertreter äußerer Macht und Größe, aber ein schwacher und kleiner Mensch, ein im Tiefsten furchtsamer Charakter, der seine Furcht durch sein forsches Auftreten zu verbergen sucht, ein Mensch, der in der entscheidenden Stunde seines Lebens versagt.

Ganz anders dagegen Jesus: Er steht in ruhiger Würde und Gelassenheit vor seinem ungerechten Richter. Äußerlich in Ohnmacht, so scheint es, innerlich dagegen groß und mächtig. Er weiß, wie der Prozeß ausgehen wird und daß der Wille des himmlischen Vaters erfüllt wird. Furchtlos spricht er deshalb zu Pilatus. „Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dier nicht von oben gegeben wäre.“

Die Menschenfurcht des Pilatus siegt und so übergibt er Jesus seinen Feinden zur Kreuzigung. Die Juden schlagen ihren eigenen gottergebenen König, den meschgewordenen Sohn Gottes ans Kreuz. Das Volk Israel verwirft Gott und wird von Gott selbst verworfen, bis zu dem Tag, an dem es sich bekehrt und Gott sich seiner erbarmt.

Es liegt etwas Erhabenes in diesem Moment: Es ist der weltgeschichtliche Augenblick, in welchem Gott durch Menschen verworfen und der Gottmensch durch Menschen getötet wird. Und trotzdem ist und bleibt die Gnade Gottes größer als die Sünden der Menschen, und daß Gott auch das Böse zum Guten lenken kann und wir die Hoffnung haben dürfen, daß er uns in seiner Liebe verzeiht, weil seine Liebe größer ist als unser menschliches Tun.

Dieses Mißverhältnis zwischen äußerer Macht des Staates und rein innerlich geistiger Macht des Reiches Gottes hat seit Christus gedauert durch alle Jahrhunderte und wird dauern bis zum Ende der Tage. Bald in friedlicher Auseinandersetzung, bald in blutiger Verfolgung und Unterdrückung. Der Kampf zwischen Kirche und Staat, zwischen geistlichem und weltlichem Recht. Der Staat will sich nicht damit abfinden, daß es eine Gesellschaft gibt, die von ihm unabhängig ist und die aus eigener Machtvollkommenheit Entscheidungen trifft. Trotzdem gehen beide Mächte auf Gott zurück. „Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre.“

Die Kirche ist daran gewöhnt, Verleumdungen zu erdulden, den Auseinandersetzungen staatlicher Gewalt ausgeliefert zu sein. Das „Kreuzige“ gehört wesentlich zu ihrer Geschichte. Doch schreitet sie wie der göttliche Meister mit erhobenem Haupt voran, unberührt von allen Verfolgungen und Angriffen seitens ihrer Feinde. Gott beschützt die Kirche. Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt, aber es ist in dieser Welt. Aus diesem Grund muß es sich mit dieser Welt auseinandersetzen und auf die Mächte der Welt treffen.

Der Abschiedsschmerz wird etwas dadurch gemildert, dass er auch nächstes Jahr und hoffentlich darüber hinaus, die Familienfreizeit in Blankenheim leiten wird. Ebenso bleibt er den jungen Erwachsenen durch das jährliche Wanderlager auch künftig verbunden. Und sicherlich wird er sich auch über Besuche aus dem Rheinland in Wigratzbad freuen, wo er im Priesterseminar und in der Jugendarbeit eine neue Aufgabe und Verantwortung übernimmt.

Der Abschiedsschmerz wird etwas dadurch gemildert, dass er auch nächstes Jahr und hoffentlich darüber hinaus, die Familienfreizeit in Blankenheim leiten wird. Ebenso bleibt er den jungen Erwachsenen durch das jährliche Wanderlager auch künftig verbunden. Und sicherlich wird er sich auch über Besuche aus dem Rheinland in Wigratzbad freuen, wo er im Priesterseminar und in der Jugendarbeit eine neue Aufgabe und Verantwortung übernimmt.

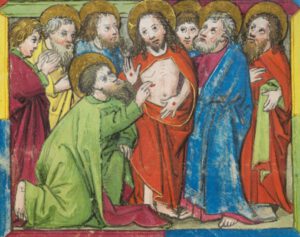

Kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember, feiern wir das Fest des hl. Apostels Thomas. Man nennt ihn auch den „ungläubigen Thomas.“ Er hatte das Pech, dass er fehlte, als Jesus erstmals seinen Jüngern und Aposteln erschienen war. Als die Jünger ihm voll Freude sagten „Wir haben den Herrn gesehen!“, entgegnete er ihnen: „Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht“ (Joh 20,25)!

Kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember, feiern wir das Fest des hl. Apostels Thomas. Man nennt ihn auch den „ungläubigen Thomas.“ Er hatte das Pech, dass er fehlte, als Jesus erstmals seinen Jüngern und Aposteln erschienen war. Als die Jünger ihm voll Freude sagten „Wir haben den Herrn gesehen!“, entgegnete er ihnen: „Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht“ (Joh 20,25)!

Jesus steht in souveräner Größe und königlicher Hoheit vor dem Volk und Pontius Pilatus, dem römischen Landpfleger. Äußerlich scheint es so, als wäre Jesus ohne Macht, allein, ohne Hilfe, und doch spricht er furchtlos von der wahren Größe, dem wahren Reich und der wahren Macht, die ihm gegeben ist.

Jesus steht in souveräner Größe und königlicher Hoheit vor dem Volk und Pontius Pilatus, dem römischen Landpfleger. Äußerlich scheint es so, als wäre Jesus ohne Macht, allein, ohne Hilfe, und doch spricht er furchtlos von der wahren Größe, dem wahren Reich und der wahren Macht, die ihm gegeben ist.